愛犬に食後元気がない、食欲が落ちた、嘔吐や下痢を繰り返す。このような症状が続くと、「何か大きな病気では?」と不安になる飼い主様も多いのではないでしょうか。実は、これらの症状は「門脈体循環シャント(以下、門脈シャント)」と呼ばれる肝臓の病気によって引き起こされている可能性があります。

門脈シャントは、肝臓につながる血管の異常により、本来肝臓で解毒・代謝されるはずの血液が、肝臓を迂回して全身に流れてしまう先天性の疾患です。そのため、体内の老廃物が適切に処理されず、様々な健康問題を引き起こします。特にヨークシャーテリアやミニチュアシュナウザーなどの小型犬に多く見られますが、その他の犬種でも発症する可能性があります。

しかし、門脈シャントは適切な治療を行うことで、多くの犬が元気を取り戻すことができる病気です。早期発見・早期治療が鍵となるため、飼い主様がいち早く異変に気づき、動物病院で診察を受けることが重要です。

今回は犬の門脈シャントについて、注意すべきサインや診断方法、治療方法、治療後のケア、日常生活での注意点などを詳しく解説します。

■目次

1.門脈体循環シャントとは?

2.早期発見のためのチェックポイント

3.診断方法と検査

4.検査前に飼い主様が知っておくべきこと

5.治療方法と経過

6.治療後のケアと日常生活での注意点

7.まとめ:専門医への相談の重要性

門脈体循環シャントとは?

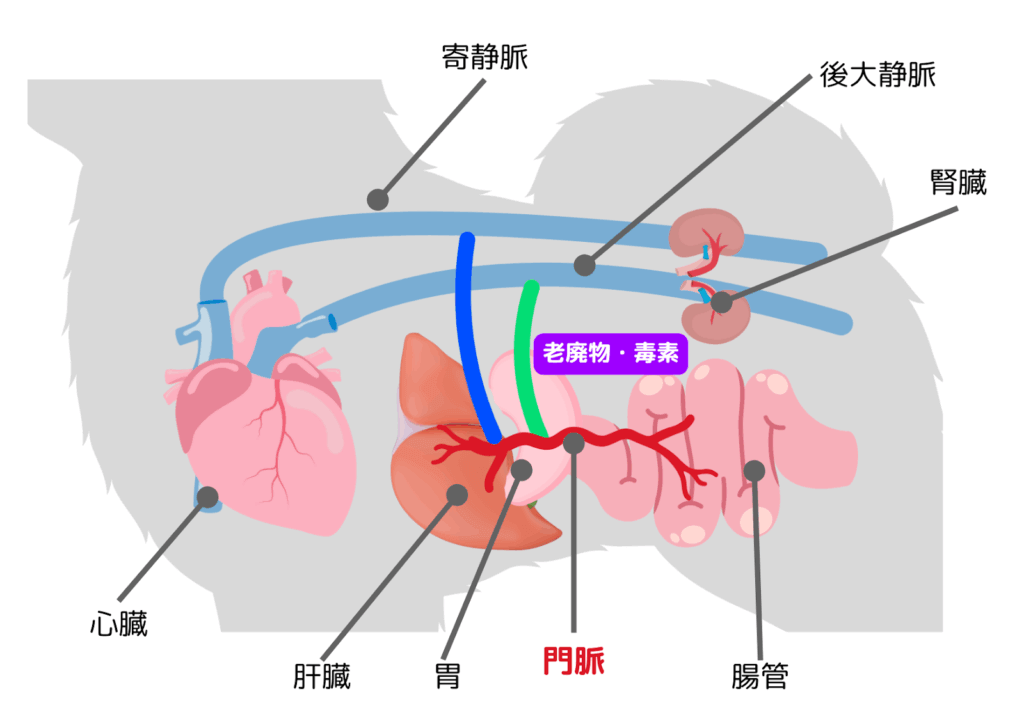

まず、門脈シャントとはどのような病気なのか、正常な血液の流れと比較しながら詳しく説明します。

<正常な血液循環の場合>

通常、食事をした後、腸管で吸収された栄養や老廃物を含む血液は、「門脈」と呼ばれる血管を通って肝臓へ送られます。肝臓では、老廃物や有害な物質を解毒し、栄養素を適切に調整してから、血液を全身に送り出します。

<門脈シャントがある場合の血液循環>

門脈シャントの犬では、門脈と大静脈(全身に血液を送る血管)が異常な血管でつながってしまい、血液が肝臓を経由せずに全身へ流れてしまいます。 その結果、本来肝臓で解毒されるはずの老廃物や毒素が体内を巡り、消化器症状や神経症状など、様々な体調不良を引き起こします。

この病気には、生まれつき発症する「先天性門脈シャント」と、肝疾患が進行した結果発症する「後天性門脈シャント」の2種類がありますが、ほとんどは先天性であり、生後数ヶ月のうちに症状が現れることが多いです。

早期発見のためのチェックポイント

門脈シャントは、早期に気づき適切な治療を行うことで、より良い予後が期待できる病気です。そのため、飼い主様が日常生活で異変に気づくことが非常に重要です。以下のような症状が見られた場合は、早めに動物病院を受診しましょう。

<食欲不振・体重が増えにくい>

門脈シャントの犬は栄養を適切に吸収することができず、成長が遅れたり、体重が増えにくかったりします。

<嘔吐・下痢などの消化器症状>

食事をした後に嘔吐や下痢を繰り返すことがあります。特に、高タンパクな食事を摂った後に症状が悪化する場合は要注意です。

<よだれの増加>

肝臓で解毒されないアンモニアなどの老廃物が体内を巡ることで、よだれの量が異常に増えることがあります。

<ぼんやりする・歩き方がおかしい>

毒素(特にアンモニア)が脳に影響を与え、「肝性脳症」と呼ばれる神経症状を引き起こします。具体的には、壁に頭を押し付ける、ふらふらと歩く、同じ場所をぐるぐる回るといった行動が見られることがあります。このような異常行動が見られた場合は、すぐに動物病院を受診してください。

<小さな体・発育不良>

特に小型犬の場合、生後6ヶ月を過ぎても他の犬と比べて明らかに体が小さいことが多いです。成長が遅れていると感じたら、一度検査を受けることをおすすめします。

診断方法と検査

門脈シャントを正しく診断するためには、いくつかの検査を組み合わせて総合的に判断します。

<血液検査>

門脈シャントの犬では、アンモニアや胆汁酸の数値が異常に高くなることがあります。これらの数値を測定することで、肝臓の解毒機能が正常に働いているかを確認する ことができます。また、低アルブミン血症や低血糖が見られることもあり、肝臓機能の低下を示す重要な指標となります。

<超音波(エコー)検査>

異常な血管(シャント血管)の有無や肝臓の大きさ、血流の異常を確認します。ただし、小さなシャント血管はエコー検査では見つかりにくいことがあるため、確定診断には他の検査を併用することが一般的です。

<CT検査>

より正確にシャント血管の位置や大きさを詳しく調べるために有効です。造影剤を使用し、血流の流れを詳しく調べることで、手術を検討する際の判断材料としても重要な情報を得ることができます。

<造影X線検査>

CT検査と同様に、造影剤を使用して血管の流れを可視化する検査です。門脈シャントが疑われる場合、門脈への血流が通常とは異なる経路をたどっていることが確認されます。この検査はCT検査と組み合わせて行われることが多く、特に外科手術を検討する際の診断として有用です。特に当院には造影剤の流れを動画として撮影できるX線検査装置である「Cアーム」という装置があり、より精細な検査と高度な手術ができます。

検査前に飼い主様が知っておくべきこと

<絶食が必要>

血液検査やCT検査では、正確な数値を得るために 8〜12時間の絶食が必要な場合があります。

<ストレスを減らす準備>

検査の際には鎮静剤や麻酔を使用することがあるため、事前に獣医師と相談し、愛犬の健康状態を確認しておくことが大切です。

<複数の検査を組み合わせる>

血液検査だけでは確定診断はできないため、必要に応じて超音波やCT検査を併用することをおすすめします。

治療方法と経過

門脈シャントの治療には、「内科的治療(食事療法・薬物療法)」と「外科的治療(手術)」の2つの方法があります。

■内科的治療

軽症の場合や手術が難しい場合に選択される治療法です。

<食事療法>

低タンパク&高消化性タンパクを中心とした食事に切り替えることで、アンモニアの発生を抑え、肝臓への負担を軽減します。

<薬物療法>

腸内で発生するアンモニアを減らすラクツロース(腸内環境を整える薬)が処方されることがあります。 ほかにも、感染や肝臓のダメージを抑えるために、抗生剤や肝保護剤が使用されることもあります。

これらの内科的治療は症状のコントロールが目的であり、根本的な治療ではありません。

■外科的治療

門脈シャントの根本的な治療法は、シャント血管を閉鎖する手術です。

手術では、シャント血管を完全に閉じるのではなく、徐々に血流を正常化するために異常な血管を2回に分けて期間を空けて結紮する方法とアメロイドコンストリクター(徐々に閉じるリング)を使用する方法が一般的です。また、術後は肝臓の機能が改善し、長期的に健康な生活を送れる可能性が高まります。

治療後のケアと日常生活での注意点

<食事管理>

・低タンパク食を続けることで、肝臓の負担を軽減できます

・手作り食を考えている場合は、必ず獣医師に相談し、適切な栄養バランスを確認することが大切です

<薬の管理>

獣医師に指示された薬をきちんと投与し、飼い主様の判断で中断しない ようにしましょう。

<定期検診>

・手術後も肝臓の機能を定期的に確認するために、定期的な血液検査が推奨されます

・症状が安定していても、定期的に獣医師の診察を受けることが大切です

まとめ:専門医への相談の重要性

犬の門脈シャントは適切な診断と治療を行うことで、愛犬の健康を大きく改善できる病気です。症状が軽いうちに気づき、早めに対応することで、愛犬の負担を最小限に抑えることができます。

「なんとなく元気がない」「食欲が落ちている」「歩き方がおかしい」といった小さな変化でも、肝臓疾患の可能性があるため、早めに動物病院に相談することをおすすめします。

当院では、門脈シャントをはじめとする肝臓疾患に対応するための最新の検査設備と治療経験が豊富な獣医師が在籍しています。気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。

愛知県名古屋市守山区

犬や猫、うさぎ、小鳥、ハムスター、フェレットなどの幅広い動物の診療を行う動物病院

『小幡緑地どうぶつ病院』

TEL : 052-778-9377